婴幼儿辅食喂养健康指南

2018-04-23 中国婴童招商网-专业的母婴用品网,专注于孕婴童招商/婴幼儿用品代理/母婴店加盟(焦点孕婴童网)手机版

婴幼儿辅食喂养健康指南

序

辅食也被称为过渡期食品,它是婴幼儿由奶过渡到成人食品的桥梁。7-24个月是婴幼儿从被动接受喂养到主动进食转变的关键阶段,在这个阶段顺应婴幼儿的需求喂养,有助于健康饮食习惯的形成,并具有长期而深远的影响。

本指南编写的思路是希望家长了解婴幼儿消化系统发育特点,掌握辅食添加的基本技能,并根据不同阶段婴幼儿营养需要,科学、合理地进行顺应喂养。为保证知识的专业性和实用性,在编写过程中,编者查阅了大量的资料,并综合了《中国居民膳食指南(2016)》、《美国儿科学会》(第6版)、专业文献资料等,同时还整理了相关数据表格,简明清晰,便于理解。

指南一共分为四章,分别是婴幼儿辅食喂养的营养要点、婴幼儿辅食喂养的合理指导、避开婴幼儿辅食喂养的误区和关于婴幼儿辅食喂养的实用建议。第一章介绍婴幼儿消化系统发育特点和辅食喂养所需营养素,阐述了婴幼儿消化器官发育特点、消化吸收特点以及进食感知和技能发育;第二章重点阐述婴幼儿辅食喂养的意义、原则、顺序、方法,方便家长能快速掌握合理喂养;第三章选取了日常生活中很多家长容易“中招”的辅食添加误区,并逐一做出解读;第四章除了介绍确保婴幼儿饮食安全和培养自主进食习惯的方法,还增加了婴幼儿一天膳食时间表,易于理解,便于合理安排膳食。

最后,希望这本指南能让家长从中获益,减少辅食添加的烦恼。

编者

2018年4月

目录

第一章 婴幼儿辅食喂养的营养要点 4

第一节 婴幼儿消化系统发育特点 4

一、 婴幼儿消化器官发育特点 4

二、 婴幼儿消化吸收特点 5

三、 婴幼儿进食感知和技能发育 5

第二节 婴幼儿辅食喂养所需营养素 6

一、能量需求 6

二、营养素需求 6

第二章 婴幼儿辅食喂养的合理指导 7

第一节 辅食喂养的目的 7

第二节 辅食喂养的原则 8

第三节 辅食喂养的顺序 9

第四节 辅食喂养的方法 10

一、辅食添加的时间 10

二、辅食的选择与添加量 10

三、辅食喂养的操作技巧 12

第三章 避开婴幼儿辅食喂养的误区 13

第四章 关于婴幼儿辅食喂养的实用建议 15

第一节 制定婴幼儿一天膳食时间表 15

第二节 确保婴幼儿饮食安全 16

第三节 培养自主进食习惯 17

第四节 定期监测生长曲线 18

附录 世界卫生组织儿童生长标准表 18

参考文献 22

第一章 婴幼儿辅食喂养的营养要点

辅食是指除母乳和配方奶外喂养婴儿的含有营养和能量的流质、半固体或固体食物。理想的辅食是满足婴幼儿生长发育的营养需求和弥补母乳所提供营养的不足[1]。辅食喂养针对的月龄范围一般是6至24个月。世界卫生组织明确提出,在婴儿出生前6个月应坚持纯母乳喂养,以实现理想的生长发育和健康水平。满6月龄后,继续母乳喂养至两年或者更长的时间,同时婴儿应获得营养充足且安全的辅食,以满足其越来越高的营养需求[2]。为了科学合理地给婴幼儿添加辅食,有必要了解该时期婴幼儿消化系统发育情况,从而根据其特殊的生理特点和营养需求,进行合理喂养,促进婴幼儿健康成长。

第一节 婴幼儿消化系统发育特点

一、婴幼儿消化器官发育特点

(1)口腔:婴儿3-4个月时唾液分泌开始增加,到5个月时明显增多;足月新生儿出生时已具有较好的吸吮和吞咽功能,颊部有厚的脂肪垫,帮助吸吮。

(2)食管:婴幼儿食管呈漏斗型状,黏膜薄嫩、腺体缺乏、弹力组织和肌层还不发达,食管下段括约肌发育不成熟,控制能力差,常发生胃食管反流。大多数婴幼儿在8-10个月时该症状消失{3]。

(3)胃:新生儿胃容量小,约为30-60ml,1-3个月时为90-150ml,1岁时为250-300ml,5岁时为700-850ml[4]。

(4)肠:婴幼儿肠管相对比成人长,一般为身长的5-7倍,或为坐高的10倍,有利于消化吸收。由于婴幼儿大脑皮脂功能发育不完善,进食时常引起胃-结肠反射,产生便意,因此大便次数比成人多。

(5)肝:月龄越小的婴幼儿,其肝脏相对越大。婴幼儿时期胆汁分泌较少,因此对脂肪的消化和吸收较差。

(6)胰腺:婴幼儿出生3-4个月时胰腺发育较快,胰液分泌量也随之增多,出生1年后,胰腺外分泌部分生长迅速,为出生时的3倍。胰液分泌量随年龄增长而增加。

(7)肾脏:婴幼儿肾小管还未长到足够的长度,功能不足,排钠的能力有限,钠的慢性滞留容易引起水肿。12月内的婴儿辅食不宜加盐。

(8)肠道细菌:在母体内,胎儿的肠道是基本无菌的,出生后数小时,细菌从空气、奶头、用具等经口、鼻、肛门入侵到肠道,主要分布在结肠和直肠。肠道菌群受食物成分影响,母乳喂养的婴儿,肠道菌群以双歧杆菌占绝对优势;人工喂养或混合喂养的婴儿,肠道内含大肠杆菌、嗜酸杆菌、双歧杆菌及肠球菌且比例相当。

二、婴幼儿消化吸收特点

(1)蛋白质的消化吸收

胎儿34周时胃主细胞开始分泌胃蛋白酶,出生时活性较低,3个月时活性逐渐增强,到18个月时达到成人水平[5]。出生后数月内,婴儿肠道屏障功能发育不成熟,小肠上皮细胞间存在间隙,渗透性高,容易增加牛奶蛋白、鸡蛋蛋白、毒素、微生物以及为完全分解的代谢产物的吸收机会,诱发过敏或肠道感染。因此,对婴幼儿,尤其是新生儿,应限制蛋白质的摄入量。

(2)脂肪的消化吸收

胎儿从8-12周开始分泌胆汁,16周胰腺分泌胰脂酶。婴儿到6个月时胃酸达到成人水平,6-9个月时婴儿脂肪酶和胆盐水平才达到可消化脂肪的水平。婴幼儿吸收脂肪的能力随年龄的增加而提高,婴儿18个月前脂肪吸收不成熟,到2岁才达到成人水平。

(3)碳水化合物的消化吸收

促进婴幼儿消化和吸收碳水化合物的酶主要有双糖酶和淀粉酶。6个月内的婴儿食物中的碳水化合物主要是乳糖和少量葡萄糖及多种低聚糖,其中的乳糖需要经过肠黏膜细胞分泌的双糖酶水解;3个月后的婴儿体内唾液腺淀粉酶活性逐渐增高,2岁时达到成人水平,6个月左右胰腺开始分泌胰淀粉酶。

三、婴幼儿进食感知和技能发育

(1)婴幼儿进食感知发育

①嗅觉:婴儿出生后通过鼻前庭嗅觉熟悉母亲气味,并根据气味寻找乳头吸吮。婴儿有嗅觉记忆,出生时可表现出对不同气味的反应,并逐渐学习识别不同的气味,可通过乳汁的味觉刺激、温度、母亲的声音等方式来强化。

②味觉:羊水是胎儿体验味觉的第一介质。婴儿出生后接受母乳喂养,可以获得各种味觉刺激。这些早期味觉经历的变化,对婴儿以后接受食物有特殊作用,比如在断奶期更容易接受新的味道,更好实现食物的转变[5]。

(2)婴幼儿进食技能发育

①觅食反射:胎儿28周出现觅食反射,到4-6个月时消退,是婴儿出生时具有的一种最基本的进食动作。

②吸吮和吞咽:新生儿具备的吸吮和吞咽功能主要是靠吞咽反射完成的。当婴儿能进食固体食物时,提示主动吞咽行为发育成熟。婴儿2个月左右吸吮动作成熟,到4个月时吸和吞的动作能分开进行,5个月时吸吮能力增强,到6个月大时能有意识地张嘴接受勺子和食物。

③咀嚼:出生6个月左右是训练婴儿“学习”咀嚼、吞咽的关键期。引进固体食物前,应有1-2个月训练婴儿咀嚼和吞咽行为的时期。如果错过咀嚼、吞咽行为的学习关键期,婴儿将表现为不成熟的咀嚼和吞咽行为,表现为吃固体食物的时候常常出现呛、吐出或含在口中不吞等。

第二节 婴幼儿辅食喂养所需营养素

一、能量需求

能量是一切生命活动的动力能源,帮助维护生命的所有生化和生理功能。人体能量代谢的最佳状态是达到能量摄入和消耗平衡。如果婴幼儿体内能量代谢失衡,即能量过剩或缺乏,容易导致肥胖或营养不足。

婴幼儿的能量来自摄入的各种食物。6个月内纯母乳喂养宝宝,其能量全部来自母乳;6个月开始逐渐添加辅食,这个阶段的宝宝,其能量来源以母乳、配方奶等奶类食品为主,同时来自其他普通食物的能量比例会逐渐增大;1-2岁幼儿除了继续喂母乳或其他乳制品外,要逐步过渡到多样奶类以外的食物,实现能量来源多样化。

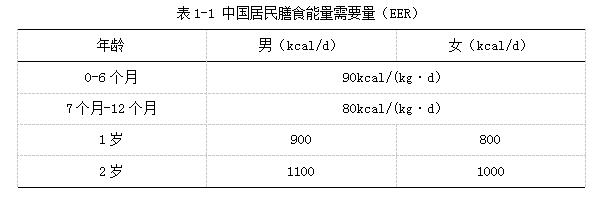

0-2岁婴幼儿每天所需能量可参考中国居民膳食营养素参考摄入量表(2013版)[6],见表1-1。

二、营养素需求

人体必需的营养素有40多种,这些营养素都可以从食物中获得[6]。婴幼儿生长发育需要各种营养素的支持,包括宏量营养素、常量营养素、微量营养素和维生素。

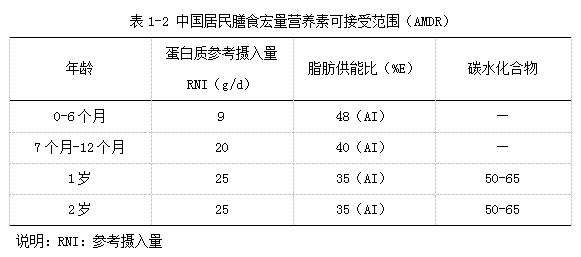

(1)宏量营养素:包括蛋白质、脂肪和碳水化合物,也称为产能营养素,摄入量相对大。0-2岁婴幼儿每天所需宏量营养素可参考中国居民膳食营养素参考摄入量表(2013版)[6],见表1-2。

(2)常量元素:是指体内的含量大于体重的0.01%的矿物质,包括钙、磷、钾、钠、镁、硫、氯。

(3)微量元素:是指体内的含量小于体重的0.01%的矿物质,包括铁、碘、锌、硒、铜、铬、锰、钼、钴等,摄入量较小,但对生命过程是必不可少的。

(4)维生素:包括维生素A、维生素B1、维生素B2、维生素B6、维生素B12、维生素C、维生素D、维生素E、维生素K、叶酸、生物素、泛酸、烟酸和胆碱。

中国营养学会提出,除了含有以上四类必需营养素外,天然食物中还存在其他膳食成分,包括膳食纤维、番茄红素、植物甾醇、原花青素、姜黄素、大豆异黄酮、叶黄素、花色苷、氨基葡萄糖等,对降低慢性病发病风险具有重要作用。

第二章 婴幼儿辅食喂养的合理指导

7-24个月是婴幼儿处于生命早期1000天的第三阶段,适宜的营养和喂养不仅关系到近期的生长发育,也关系到长期的健康。婴儿满6个月后,随着对营养需要量的增加、消化系统功能发育和行为心理发育的需要,必须逐渐添加各种食物。家长只有了解婴幼儿辅食喂养的目的、原则、方法等,才能更好地实现合理喂养。

第一节 辅食喂养的目的

从纯母乳喂养到家庭食品的过渡期,即辅食喂养期,是一个很关键的生长阶段。及时给婴儿添加辅食,不仅能满足婴儿的营养需要,也能满足其心理需求,并能促进多方面能力发展。

(1)补充母乳营养素的不足:6个月后,母乳中的铁元素已不能满足婴儿生长需要,因此适时添加含铁的食物,如强化铁的婴儿米粉、蛋黄泥、肉泥等,可帮助预防缺铁性贫血的发生。

(2)增加营养素以满足快速生长发育的需要:随着婴儿的成长,所需的营养素也会随之增加。婴儿可以从蔬菜、水果、肉类等多种类的食物中获得丰富的营养素,以减少营养不足的风险。

(3)促进消化道功能的发育和成熟:口腔运动功能中的咀嚼动作是婴儿食物转换所必需的技能。5个月左右的婴儿能够实现上下咬的动作,表明咀嚼能力开始发育;6-7个月的婴儿可以接受切细的软食;9-12个月的婴儿学习咀嚼各种煮软的蔬菜、切碎的肉类等;1岁左右的婴儿可以对纤维性食物进行磨咬。因此,6个月后让婴儿尝试不同质地的食物,能更好地帮助婴儿协调口腔肌肉,同时还能锻炼咀嚼能力[5]。

(4)顺应消化系统、感知觉和心理发育的需要:研究表明,出生17-26周的婴儿对不同口味的食物接受度最高,而26-45周婴儿对不同质地食物的接受度较高[6]。适时添加于婴幼儿发育水平相适应的不同口味、不同质地和不同种类的食物,可以促进婴幼儿味觉、嗅觉、触觉等感知,锻炼其口腔运动能力,包括舌头的活动、啃咬、咀嚼、吞咽等,并有助于其神经心理以及语言能力的发展。顺应婴幼儿喂养需求,有助于健康饮食习惯的形成,并具有长期而深远的影响。

(5)为断奶做准备:6个月以内的婴儿,其主要食物是奶类。随着月龄的增加,婴儿的乳牙逐渐萌出,胃肠的消化吸收功能逐渐成熟,逐渐实现由以奶类食物为主食过渡到以固体食物为主食的转变。在断奶前,如果没有为婴儿准备好适合不同年龄、不同质地的食品,婴儿就不能适应从吃奶到吃成人食物的过程,容易出现消化不良、营养不足等问题。

第二节 辅食喂养的原则

(1)由少到多:

①喂食量:在给婴儿喂奶前,先给予少量的辅食,如强化铁的米粉,并逐渐增加喂食量。开始添加第一种食物时,先给婴儿喂一小勺,第一天可以尝试1-2次,如果没有腹泻、呕吐、皮疹等不适症状出现,第二天可以增加进食量或者进食次数。

②餐次:6个月开始逐渐加至1次,到7-9个月可代替1次喂奶,10-12个月时可代替2次喂奶。

(2)由一种到多种:每次只添加一种新食物,直到婴儿适应后再换另一种,以刺激婴儿味觉发育。单一食物引入的方法可以帮助了解婴儿是否出现食物过敏。

(3)由细到粗:从泥状食物过渡到碎末状食物,增加食物的能量密度,帮助婴儿学习咀嚼。

(4)由软到硬:随着婴儿年龄增长,摄入的食物硬度逐渐增大,以促进婴儿牙齿的萌出和咀嚼功能的形成。

(5)注意进食技能培养:鼓励婴儿主动参与进食,如7-9个月的婴儿可抓食,1岁以后可以自己用勺子吃饭,不仅能增加婴儿进食的兴趣,还有利于眼手动作的协调和独立能力的培养。

第三节 辅食喂养的顺序

《中国居民膳食指南(2016)》建议的添加辅食顺序为:从一种富含铁的泥糊状食物开始,如强化铁的婴儿米粉、肉泥等,逐渐增加食物种类,逐步过渡到半固体或固体食物,如烂面、肉末、碎菜、水果粒等。每引入一种新的食物应适应2-3天,密切观察是否出现呕吐、腹泻、皮疹等不良反应,待婴儿适应一种食物后再添加其他新的辅食。

有观点认为要先给婴儿吃蔬菜,再吃水果,因为先吃更甜的食物能提高婴儿蛀牙、偏食挑食的风险。美国儿科学会提出,并没有医学证据显示,按照特定的顺序喂辅食对婴儿有特殊的好处。同样是没有医学证据显示,如果先喂婴儿吃水果,婴儿会不喜欢蔬菜或者对蔬菜过敏。因此,只要做到让婴儿蔬菜和水果都吃即可[7]。

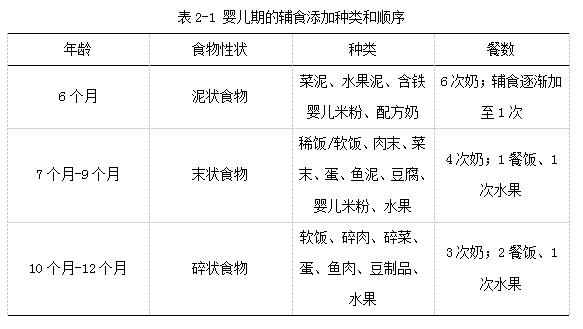

0-1岁婴儿从奶类过渡到成人食物的过程,其辅食添加种类和顺序可参考表2-1[4]:

第四节 辅食喂养的方法

一、辅食添加的时间

①世界卫生组织提出,6个月龄前后,母乳即满足不了婴儿对能量和营养素的需要,这时必须添加其他食物以满足这些需求。婴儿在大约6个月龄时可以开始吃其他食物。如果婴儿6个月左右仍不添加其他食物,或者添加不当,婴儿生长发育可能会受到影响[8]。

②辅食添加的信号

美国儿科学会提到,婴儿天生就有挺舌反射,当家长将盛有食物的勺子或者其他物品伸进婴儿嘴里时,婴儿会本能地用舌头向外推。大多数婴儿在4个月以后挺舌反射消失,这时可根据婴儿实际需要添加辅食[7]。

根据《美国儿科学会实用喂养指南(第2版)指出,婴儿准备好吃辅食的4个表现为[7]:

·头能抬高竖直。大多数婴儿在3-4个月时才能长时间把头抬高竖直。

·学会独坐。婴儿最初坐的时候需要一点点支撑,通常到了6个月大时学会独坐。

·体重达标。当婴儿体重增幅比刚出生时增加了1倍并且至少达到13磅(约6公斤)时,可以吃辅食了。

·能张大嘴巴。婴儿经常目不转睛地盯着大人的食物看,或是有人拿着食物朝他们走过来时就张大嘴热切期盼着。

二、辅食的选择与添加量

对于7-24个月的婴幼儿,母乳仍然是重要的营养来源,但单一的母乳喂养已经无法满足其对能量和营养素的需求,必须引入其他营养丰富的食物。这个阶段的婴幼儿将逐渐实现从被动接受喂养到自主进食的过渡。不同阶段的婴幼儿,其所需的辅食种类和添加量如下[6]:

(1)7-9月龄

①奶量:600ml以上;

②优先添加富含铁的食物,如强化铁的婴儿米粉等,逐渐达到每天1个蛋黄或鸡蛋(如果婴儿对蛋白适应良好可尝试蛋白)和50g肉禽鱼;

③其他谷物类、蔬菜、水果的添加量根据婴儿需要而定;

④若婴儿对蛋黄或鸡蛋过敏,在回避鸡蛋的同时应再增加肉类30g;

⑤若婴儿辅食以谷物类、蔬菜、水果等植物性食物为主,需要额外添加约5-10g油脂,推荐以富含α-亚麻酸的植物油为首选,如亚麻籽油、核桃油等;

⑥辅食的质地应该从刚开始的泥糊状,逐渐过渡到9月龄时带有小颗粒的厚粥、烂面、肉末、碎菜等。

(2)10-12月龄

①奶量:600ml;

②保证摄入足量的动物性食物,每天1个鸡蛋加50g肉禽鱼;

③一定量的谷物类;

④蔬菜、水果的量以婴儿需要而定;

⑤继续引入新食物,特别是不同种类的蔬菜、水果等,增加婴儿对不同食物口味和质地的体会,减少将来挑食、偏食的风险;

不能母乳喂养或母乳不足时,仍然建议以合适的配方奶粉作为补充。

(3)13-24月龄

①奶量:500ml;

②每天1个鸡蛋加50-75g肉禽鱼;

③每天50-100g谷物类;

④蔬菜、水果的量以婴儿需要而定;

⑤不能母乳喂养或母乳不足时,仍然建议以合适的配方奶粉作为补充,可引入少量鲜牛奶、酸奶、奶酪等。

与此同时,经过7-24个月辅食过渡期,2-5岁是幼儿饮食行为和生活方式形成的关键时期,所摄入的食物种类和已形成的膳食结构已经开始接近成人。因此也要重视该阶段的膳食安排:

①奶量:300-400ml,每天水的总摄入量应为1300-1600ml;

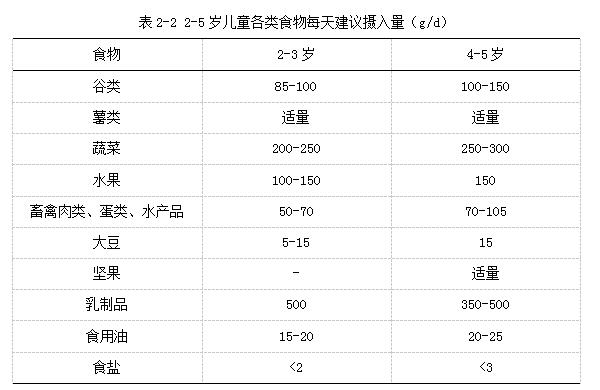

②合理安排膳食,遵循足量饮食、平衡膳食、规律就餐的原则。可参考中国营养学会提供的2-5岁儿童各类食物每天建议摄入量,见表2-2:

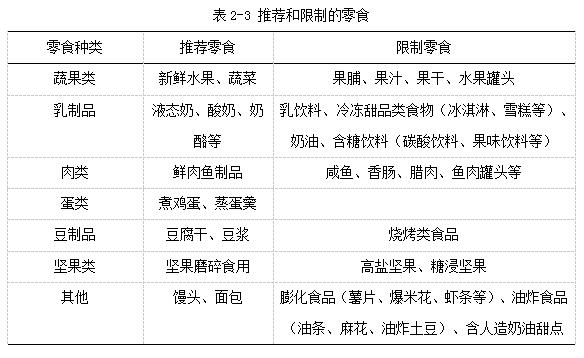

③每天安排早、中、晚三次正餐,在此基础上至少有两次加餐,加餐以奶类、水果为主。中国营养学会关于儿童零食的建议,参考表2-3:

表2-3 推荐和限制的零食

三、辅食喂养的操作技巧

(1)引入新食物技巧

第一次给婴儿吃辅食只需要尝试1小勺,可尝试1-2次。第二天视婴儿情况增加进食量或进食次数。观察2-3天,如果婴儿适应良好,则可以再引入一种新的食物。如果婴儿在尝试新的食物1-2天内出现过敏症状,须停止喂养,待症状消失后,再从小量开始尝试。如果仍然出现同样的不良反应,应尽快咨询医生,确认是否食物过敏。

同时,给婴儿添加辅食时,家长要有耐心。《中国居民膳食指南(2016年)》提出,婴儿接受一种新的食物,通常要尝试7-8次,而幼儿需要10-14次。当孩子拒绝一种新的食物时,家长要有充分的耐心,反复尝试[6]。

(2)自制辅食技巧

中国营养学会对家庭中自制婴幼儿辅食时提出以下五点建议:

·制作辅食所用的案板、锅铲、碗勺等炊具应清洗干净;

·选择优质的原材料,应尽可能新鲜,并仔细择选和清洗;

·避免油炸、烧烤等烹饪方法,减少营养素的流失;

·单独制作,或在家庭烹饪食物投放调味料之前,选出部分适合喂养孩子的食物;

·现做现吃,没有吃完的辅食不宜再次喂给孩子。

第三章 避开婴幼儿辅食喂养的误区

添加辅食是婴幼儿成长的一个关键时期。如果这个阶段家长给婴幼儿辅食添加不当,可能会影响到婴幼儿的营养吸收和肠胃功能。6至18-24个月龄的阶段是非常脆弱的时期,许多婴儿从这一阶段开始出现营养不良,它在很大程度上导致了世界范围内5岁以下婴幼儿营养不良的高流行率[10]。本章介绍了五种常见的婴幼儿辅食喂养误区,帮助家长更清晰地了解辅食添加的要点,正确规避喂养误区。

误区一:婴儿的第一口辅食,自制米糊可替代成品米粉。

科学解读:婴幼儿处于快速生长发育期,尤其在5岁前,对铁的需求日益增长,如果无法补充足量的铁,容易诱发缺铁性贫血症。6个月以内的婴儿需要的铁是0.3mg/d,主要是依靠胎儿期肝脏储存的铁来维持体内铁的需要;6个月到1岁的婴儿,对铁的需要量高达10mg/d,亟需从辅食中获得满足成长需要的铁。而大米中铁的含量较低,为0.9mg/100g[6]。如果单纯以自制米糊来喂养婴儿,就无法为婴儿有效补充足量的铁。

因此,中国营养学会强调,婴儿最先添加的辅食应该是富含铁的高能量食物,如强化铁的婴儿米粉、肉泥等。美国儿科学会也指出,婴儿米粉和肉泥是婴儿1岁前甚至是更大时候补充铁元素的主要来源。其中婴儿米粉容易被消化吸收,推荐选择单一品种的谷物米粉,因为这些谷物引发过敏的可能性低,给婴儿喂食时不容易引发过敏症状。

误区二:可以在婴儿辅食中加盐等调味品,丰富食物口味。

科学解读:婴儿辅食应该保持淡口味,即保持原味,不加盐、糖以及刺激性调味品。婴儿吃淡口味的食物,一方面有利于更好地接受不同天然食物的口味,减少挑食、偏食的风险;另一方面能降低慢性疾病的发生几率,如肥胖、糖尿病、高血压、心血管疾病等。

1岁内的婴儿基本能从天然食物中获得钠,主要是动物性食物,如1个鸡蛋含钠71mg,新鲜瘦猪肉含钠65mg/100g,新鲜海虾含钠119mg/100g,加上从母乳中也能获得钠,能达到7-12月龄婴儿钠的适宜摄入量350mg/d,因此,1岁内不建议给婴儿添加盐等调味品,13-24月龄幼儿可以开始少量尝试淡口味的家庭食物,钠的摄入量将明显增加[6]。

误区三:婴儿越迟吃辅食,越能预防食物过敏。

科学解读:中国营养学会指出,4月龄前过早添加辅食容易引起婴儿过敏,延迟易过敏食物添加不能预防婴儿食物过敏的发生。我国婴幼儿食物过敏的发生率在不断增加,预防和阻断食物过敏可以减少特应性皮炎、哮喘、过敏性鼻炎等过敏性疾病的发生。研究证实,给不到4个月的婴儿添加辅食,会增加食物过敏的风险;但延迟添加鸡蛋、鱼、坚果、豆类、大麦、海鲜等易过敏的食物,并不能预防婴幼儿食物过敏的发生,甚至可能增加食物过敏的风险[6]。

为了减少食物过敏的发生,在添加时间上,婴儿不满4个月,消化系统未完善,不宜添加辅食;在辅食种类上,最好选择单一品种的谷物米粉;在喂养方式上,给婴儿尝试新的食物,如果1-2天内如果没有出现呕吐、腹泻、湿疹等不良反应,可继续添加新的食物,否则要及时停止喂养,待症状消失后,再从小量开始尝试。

误区四:婴幼儿不爱喝水,可以用果汁等饮品代替。

科学解读:美国儿科学会建议,不要让6个月以下婴儿喝果汁,因为果汁不能给这个阶段的婴儿提供营养物质。在6个月以后,婴儿可以喝一定量的果汁,但是果汁并不能提供超过新鲜水果的营养物质。如果让婴幼儿养成喝果汁而不喝水的习惯,可能会导致婴幼儿长大后只愿意喝甜味饮料,增加超重和肥胖的风险。对于1-6岁的婴幼儿来说,每天的果汁饮用量应限制在120-180ml[4]。

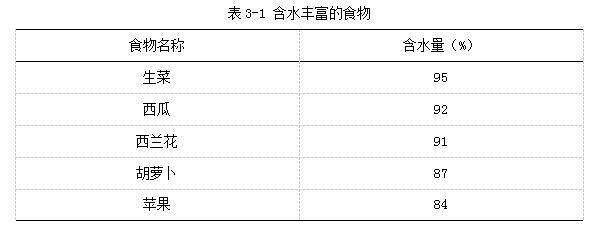

婴幼儿生长迅速,组织细胞增长时需要蓄积水分,但肾功能未发育完全,浓缩尿的能力较差,排尿量相对较多,对水的需要也相对较多。6个月到1岁的婴儿,水的推荐量是900ml;1-2岁的幼儿,每天水的总摄入量应为1300ml。7个月的婴儿开始吃辅食,从糊状食物到固体食物都含有丰富的水,加上至少600ml/d的母乳或配方奶,经计算可知每天能获得900ml的水。1岁以上的婴幼儿可以适当增加饮水,以白开水为主。含水丰富的食物可参考表3-1[7]:

误区五:添加辅食后就不需要再吃奶制品。

科学解读:应让婴幼儿养成每天喝奶的习惯。奶类是一种营养成分丰富、组成比例适宜、易消化吸收、营养价值高的食品,市场上常见的主要有奶粉、液态奶、酸奶、奶酪等。7-9个月的婴儿每天需保持600ml的奶量,10-12个月婴儿每天奶量应为600ml,13-24个月的幼儿应每天维持500ml奶量。

1岁以内的婴儿所需的奶类应该由母乳或者配方奶粉提供,1-2岁的幼儿应喝全脂牛奶或脂肪含量为2%的牛奶,2岁后可以喝脱脂牛奶或者脂肪含量为1%的牛奶[9]。中国营养学会推荐,婴幼儿应该从小养成饮用牛奶、早餐吃奶酪、酸奶的习惯,增加优质钙、蛋白质和微量营养素的来源。

第四章 关于婴幼儿辅食喂养的实用建议

家长应该顺应婴幼儿的需要进行喂养,根据不同年龄准备合适的食物,并鼓励自主进食,培养良好的饮食行为和习惯。本章节主要介绍制定婴幼儿一天膳食时间表、确保婴幼儿饮食安全、培养自主进食习惯和定期监测生长曲线四方面的实用建议,逐步实现顺应喂养。

第一节 制定婴幼儿一天膳食时间表

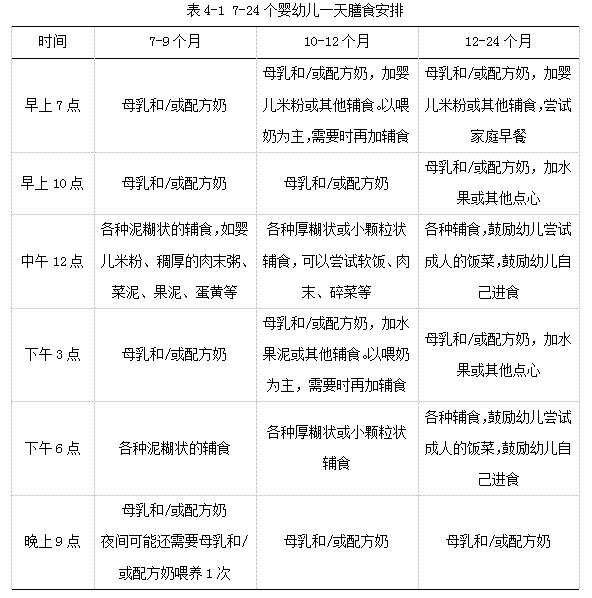

中国营养学会针对7-24个婴幼儿提出了相应的一天膳食建议,可参考表4-1[6]:

第二节 确保婴幼儿饮食安全

(1)饮食安全原则

WHO推荐食品安全五大要点:保持清洁;生熟食品分开;彻底做熟;在安全的温度下保存食物;使用安全的水和食物原料[11]。

①保持清洁:辅食制作过程中必须注意清洁、卫生,如制作前要洗手、保证制作场地和厨房用品清洁。生吃的水果和蔬菜必须用清洁水彻底洗净,而给与婴幼儿食用的水果和蔬菜应去掉外皮、内核和籽,以保证食品安全。

②生熟食品分开:必须将生的和煮熟的食物分开,以免交叉感染。

③彻底煮熟:保证食物安全最基本的做法是将食物彻底煮熟。因为经过高温烧煮后,绝大多数的病原微生物会被杀灭。但煮熟后的食物仍然有再次被污染的可能,因此准备好的食物应尽快食用。

④在安全的温度下保存食物:多余的原料或制成的半成品,应及时放入冰箱冷藏或冷冻保存,不能冷藏时要在2小时内吃完。

⑤使用安全的水和食物原料:家庭自制婴幼儿辅食时,应选择新鲜、优质、安全的原材料和清洁水。

(2)饮食安全注意事项

家庭中自制婴幼儿辅食时要注意以下5点:

①准备辅食前所用的案板、锅铲、碗勺等炊具要清洁干净;

②选择优质的原材料,原材料应尽可能新鲜,并仔细择选和清洗;

③避免油炸、烧烤等烹饪方法,减少营养素的损失;

④单独制作,或在家庭烹饪食物投放调味品之前,选出部分适合婴幼儿的食物;

⑤现吃现做,没有吃完的辅食不宜再次喂给婴幼儿。

第三节 培养自主进食习惯

(1)意义

随着婴幼儿的生长发育,家长应根据其营养需求的变化,有意识地利用婴幼儿感知觉发展,以及认知、行为和运动能力的发展,顺应婴幼儿的需要进行喂养,并逐步训练和培养婴幼儿的自主进食能力。7-24个月辅食添加期婴幼儿可采用顺应喂养模式,即在顺应养育模式框架下进行婴幼儿喂养。顺应喂养意义在于:

①提高婴幼儿对喂养的注意与兴趣;

②增加婴幼儿对饥饿或饱足的内在感受的体会和关注;

③激发婴幼儿以独特和有意义的信号与家长沟通交流;

④促进婴幼儿逐步学会独立进食。

(2)方法

婴幼儿学会自主进食是其成长过程中的重要一步,需要反复尝试和练习。具体的训练方法如下:

①7-9个月:喜欢抓握,喂养时可以让婴儿抓握和玩弄小勺等餐具;

②10-12个月:能捡起较小的物体,手眼协调熟练,可以尝试让婴儿自己抓着香蕉、煮熟的土豆块或胡萝卜等食物来吃;

③13个月:愿意尝试抓握小勺自己吃饭,但大多数食物会洒落;

④18个月:可以用小勺自己吃饭,但仍有较多食物洒落;

⑤24个月:能用小勺自主进食并较少洒落。

(3)注意事项

①就餐前

·家长给婴幼儿准备的食物要新鲜、安全、有营养,并根据婴幼儿需要及时提供;

·给婴幼儿提供安静、轻松、良好的就餐环境。

②就餐时

·耐心喂养,鼓励婴幼儿进食,具体吃什么、吃多少,应由婴幼儿自主决定,不强迫喂养;

·鼓励并协助婴幼儿自己进食,可以鼓励婴幼儿手抓食物自己吃,或者让婴幼儿学习使用餐具,以培养进餐兴趣;

·不看电视、玩玩具等,以免分散婴幼儿对进食和食物的注意力;

·婴幼儿注意力持续时间较短,每次进餐时间不超过20分钟;

·家长要与婴幼儿保持面对面,要有充分的交流;

·家长应对食物和进食保持中立的态度,不宜将食物作为奖励或惩罚;

·以身作则,家长应保持自身良好的进餐习惯,成为婴幼儿的榜样。

③就餐后

·未吃完的辅食应及时处理,不宜再次喂给婴幼儿。

·10-24个月的婴幼儿除了和家人一起进食一日三餐外,在早餐和午餐、午餐和晚餐之间,以及临睡前各安排一次点心。

第四节 定期监测生长曲线

婴幼儿健康的生长模式是适度、平稳生长的。如果婴幼儿生长过快,则会增加儿童期和成年后罹患肥胖及其他各种慢性代谢性疾病的风险;如果婴幼儿生长过慢,容易增加营养不良的风险。定期监测婴幼儿营养状况的指标主要是身高/身长、体重和头围。推荐使用世界卫生组织儿童生长曲线。家长可以按照月龄,将婴幼儿的身高/身长、体重和头围标记在曲线上,然后把所有的点连成线,那么这个曲线就是每个婴幼儿的个体化生长发育曲线。每隔三个月给婴幼儿监测体格发育的指标,如果有特殊的情况,比如婴幼儿出现营养不良、超重、肥胖以及各种慢性病,应该增加监测的频率[12]。

婴幼儿生长存在个体差异,会有阶段性波动。母乳喂养的婴幼儿体重增长可能低于配方奶喂养儿,但只要婴幼儿体重增长处于正常的生长曲线轨迹,即是健康的生长状态。因此,家长不必过多对比其他婴幼儿生长指标[5]。返回焦点婴童网(原中国婴童招商网)首页